第21期:女性主义往复书简

听读书会的录音

小编:朱迪斯·巴特勒(Judith Butler),1956年出生于美国,耶鲁大学哲学博士,加州大学伯克利分校修辞与比较文学系教授。她被公认为是在世最有影响力的50位哲学家之一,也是性别研究领域的专家。“酷儿”、“展演”、“性别流动”这些概念都是由巴特勒提出来的。我们读书会也专门进行了两次研读她的著作的分享会。一起来和主讲人回顾及再次解读一下关于“展演”的相关问题。

以下为本文作者即“女性和媒体”第19期读书会上《身体之重》(巴特勒著)主读——杨舒蕙博士的解读和评论文字:

从《性别麻烦》到《身体之重》

我在这里写下的文字一定要比现场讲演时多得多。我亦常常觉得口语——尤其是即兴的口头表达——即使在有详细演讲文稿提示听众的情况下,都无法将总体含义和盘托出,远远做不到,远远达不成。它至多能将意思传送百分之一、二罢了。总有那么多想要表达的却在“现场”之外。

过去,我非常注意性别规范对人的规训,对任何此类规训发生作用的时间、场合、事件都极为敏感,很多时候甚至是过分敏锐。如今,我却发现自己正在逐渐开始从根本上对一个越来越庞大的名词矩阵作出反应。这个矩阵围绕政治风云、历史变迁、两性矛盾、种族冲突等等等等一系列相关问题衍生出庞大的研究脉络,彼此之间交缠错杂,步步衍生,成团成块。正如我这篇文章里将会提及的名词矩阵一样,它将由书名组成——《Spirit and Flesh》(《灵与肉》)《双性人巴尔班》《中性》《词与物》《性别麻烦》《身体之重》《历史·权力·主体:卡里尔·丘吉尔女性戏剧研究》等等。

在这串书名之后,在现实生活里,矩阵沿着“规范”的形成与变化、“逾制与越轨”的内在逻辑持续扩充,它的体量正如我感受到的难以名状、却无处不在的边界组合一样磅礴无涯:这是我所面对的世界。

作者: [美] 朱迪斯·巴特勒

译者: 宋素凤

出版社: 上海三联书店

出版年: 2009-1 ISBN: 9787542628893

朱迪斯·巴特勒为《性别麻烦:女性主义与身份的颠覆》1999 年所作的序让我产生了极大共鸣,巴特勒在此提及她所经受的“规范的暴力”(该序写于初版十年之后),巴特勒说:“我不知道这本书会有这么广大的读者,也不知道它会对女性主义理论构成具有挑衅意味的‘介 入’,以及被引为开创酷儿理论的文本之一。” 她谈到她本人成长的过程对性别规范的暴力有所体会:一位叔叔因为他解剖学上不正常的身体而受到监禁,被剥夺了亲人与朋友,在堪萨斯大草原上的一所“收容所”里度过余生;同性恋表亲因为他们的性倾向——不管是真的还是想象的——而被迫离家。她自己 16 岁那年的出柜风暴;以及后来成年生活里,遭遇失掉工作、爱人、家庭的景况。这些都让她遭受了严厉而足以带来创伤的谴责。

所幸,巴特勒谈到这些创作和不幸并没能阻止巴特勒去追寻乐趣,以及坚持为自己的性/别生活寻求合法的承认。“正因为性别在被暴力地管控的同时,它也如此地被当作是理所当然的,因此要使这样的暴力进入大众的视野很困难。它不是被认定为生理性别的一个自然展现,就是被认定为一种文化上恒常不变的事物,没有人为的力量能够改变它。我对被排除的生命所承受的暴力也有所体会,这样的生命不能以‘活着’名之,它的幽闭状态意味着某种生命的剥夺, 或者某种持续的死刑。”

巴特勒继续谈到:

“我想,这本书展现的顽强的使性别‘去自然化’的努力,是来自一种强烈的欲望:对抗理想性别形态学(morphologies of sex)所意味的规范暴力,同时根除一般以及学术性欲话语所充斥的那些普遍存在的自然的、理当如是的异性恋假设。这个去自然化的书写,不是如一些批评者所臆测的那样,只是出自一种玩文字游戏、或是提出戏剧性的花招来取代‘实质的’政治的欲望(就好像戏剧与政治总是截然区分的一样!)。它来自一个要生存下去,要让生命可能,以及重新思考这些可能性的欲望。…我们必须如何重新思考理想的身体形态学对人类加诸的各种限制,而使那些无法趋近标准的人不至于被宣判虽生犹死?”

朱迪斯·巴特勒著 宋素凤译 《性别麻烦》序中部分引用

正是这段话,正是囿于相近的暴力体验,读到此处我流下泪来。巴特勒的著作始终呈现出生命的强烈欲望与生存的顽强努力——我一次次在行文间读出尼采的况味。

巴特勒艰涩的行文是对读者的巨大挑战,接二连三的问号节节逼近——巴特勒的写作风 格显然是其政治策略的一部分,她对此这样解释:

“常识是没有任何激进性的。如果认为一般所接受的文法是表达激进观点的最佳媒介, 那将会是一个错误,因为文法对思想,更确切地说,对什么是可想的本身强加了诸多限制。 然而,一些扭曲了文法,或者对命题意义的主语—动词的要求隐含了质疑的表述,显然刺激了某些人。这样的表述为读者制造了额外的负担,有时候读者对这样的要求感到不快。那些感到不快的人是不是在做‘说平实的语言’的正当要求?还是,他们的抱怨来自对知性生活的 一种消费期待?是否也许有某种价值可以从这样艰涩的语言经验里获得?”

朱迪斯·巴特勒著 宋素凤译 《性别麻烦》

巴特勒的思想资源甚为庞大,除了黑格尔思想、女性主义思潮、语言学理论和精神分析理论外,还有古希腊哲学、犹太教伦理学,尼采、海德格尔、福柯、德勒兹常在她笔尖出现,此外她对西方马克思主义传统中的葛兰西、当代的拉克劳、齐泽克、南茜弗雷泽、斯皮瓦克等的理论均有涉猎。她相当高产,并不停修正自己的理论,始终活跃在社会活动前沿,改变现实的冲动在巴特勒这里从未缺斤短两。可以说,她与传统左派的努力是一致的,致力于思考“如何才能进行真正有效的反抗”。

原著作名: Bodies that Matter

作者: [美]朱迪斯·巴特勒

译者: 李钧鹏

出版社: 上海三联书店

出版年: 2011-8-1 ISBN: 9787542635747

从《性别麻烦:女性主义与身份的颠覆》到《身体之重:论“性别”的话语界限》,“身体”作为一个命题被巴特勒极为严肃地抛出来。人们把“性别”分成“生理性别”(sex)与“社会性别”(gender),并习惯上将生理性别看成是毋庸置疑的、是一种先天本质,这份笃定显然与身体的物质性息息相关。

人们总是将“存在”指认为可见可感可触之物,并往往与“不可再分”、“不可化约”、“不可分辨” 联系在一起。但物质性显然只是“存在”的一部分,另一部分则属于一个庞大的象征系统:人的身体一出生就落入语言的象征网络之中,被语言所命名、区分、被赋予社会意义。于是,身体的“生理性别”就不再只拥有解剖学意义上的生物学特征,更隶属一种社会性别话语的建构。而这种性别话语,恰恰就是对着天真的、无辜的肉体的询唤——由此起始。

身体的神话:询唤及其规范

《双性人巴尔班》这本书帮助我打开对“询唤”的关注。

作者: [法]米歇尔·福柯 编

译者: 张引弘

出版社: 上海人民出版社

出版年: 2019-4-1 ISBN: 9787208156531

1868 年,位于巴黎贫民区的医学院街,在一间简陋、肮脏的阁楼里,一位生活在黑暗之中的双性人自杀身亡,旁边放着一本自传的手稿。1897 年,这本自传以《阿莱克西纳·B的故事》为名出版,讲述一位年轻女孩如何一步一步走向“选择成为男性”后的绝望至巅。1978 年,福柯把这部自传连同那些讨论“真实性别”所依据的医学和法律文件一同编辑出版,并附上重要导读,阐释了双性人的身体如何成为话语/权力管控的对象。

针对性别模糊的身体,阿莱克西纳写下自己的感受:“那个年纪,女性的优雅开始形成, 我却既没有从容的步态,也没有花季女孩呈现出的丰腴的四肢。我的脸色病态地苍白,表现出一种习以为常的痛苦状态。我的轮廓生硬,总能引起人们的注意。不断生长的薄薄的绒毛覆盖着我的上唇和脸颊的一部分。可以想见,这种独特性常常为我招来玩笑,为了不被当作笑柄,我常常用剪刀充当剃须刀。但毫无疑问,这只能让它越来越浓密、越来越显眼。我的身体也完全被绒毛覆盖着:因此即便是很热的天气,我也小心地不像同学那样让手臂暴露在外。至于我的身材,它一直瘦得可笑。”

在《双性人巴尔班》这本书中,医生用冷静的笔调评判阿莱克西纳这具身体的时候,对其外部生殖器官的描述依据的仍然是男、女外部生殖器应有的规范,包括大小、双性器官相距远近、发育完善的规范标准,都来源于传统的男女二元分立的准则。纵观全球范围内,迄今为止,医生总会在婴儿出生时宣布 “这是一个男孩” 或者“这是一个女孩”,这就是医学话语对性别的询唤。“这种询唤将婴儿从‘它’转换成‘她’或‘他’,而在这个命名过程中,男孩被‘男孩化’了。通过对性属的询唤,他被引入语言与亲缘的界域。而在《双性人巴尔班》这个故事中,以“真实性别”为判断前提的医学询唤活动却嘎然而止、根本无法进行下去。面对这具性别模糊、在“男孩”和“女孩”规范方面双双偏离的古怪肉体,明确的分类活动难以持续。于是,探究巴尔班的真实性别、帮助确定巴尔班确定性别成为首当其冲的任务。福柯质问道:“我们真的需要一个真实的性别吗?现代西方社会以近乎顽固的坚定态度做出了肯定的回答。现代西方社会令‘真实的性别’这一问题遵循某种事物秩序,而在这一秩序中,人们可以自以为唯一重要的是身体的真实性和快感的强度。”

然而,询唤即确立规则,对物质身体的社会规则。

这让我同时想到另一个不“科学”和缺乏规范的概念“乱伦”。在看德剧《暗黑》(Dark)时,乱伦禁忌的紧张感一直穿梭在整部剧作中,成为该片的主打情绪。生活于 2019 年的小男孩穿越时空回到 33 年以前的同一个温特小镇,自打这个角色做了第一次时间旅行后,奇异的亲缘关系就开始在屏幕上寸寸蔓延,观众甚至已经需要用画图表的方式来理解跨越百年的巨大亲缘图谱,并一再将乱伦恐惧提现。

另外一本曾获普利策文学奖的小说《中性》也在此时浮现于我的脑海,“乱伦”也是《中性》这本书的重要主题,它暗示的含义丰富多彩。乱伦是不科学的(毋庸置疑),因此是非现代的、以至于是前现代的,于是在现代逻辑中,一定会产生需要“科学处理”的“不良后果”。主人公卡利俄珀的爷爷奶奶是希腊比提尼奥一个山上村子的村民,由于村子人很少,人们往往和自己的远房表亲结婚,每隔几代就会出现某方面不健全的孩子。譬如卡利俄珀的爷爷奶奶结合后生的孩子一切“正常”,但作为孙辈的卡利俄珀却也如阿莱克西纳一样,是一个不折不扣的双性人。

作者: [美] 杰弗里·尤金尼德斯

译者: 主万 / 叶尊

出版社: 上海译文出版社

出版年: 2019-8 ISBN: 9787532781911

“每逢这些孩子出现的时候,他们总会遇到悲惨的结局:他们不是自杀,就是离家出走, 成为马戏团的演员。好多年后,人们会看到他们在布尔萨沿街乞讨或沦为娼妓。… 在这个村子的小世界里,乱伦禁忌还没有出现,但是不健全者的下场均走向不幸,这应该是对不健全者最原始的排斥和不接受。”

[美] 杰弗里·尤金尼德斯 译者: 主万 / 叶尊 《中性》

卡利俄珀在离家途中认识的两性人佐拉,曾提到纳瓦霍族中的双性人:“不错,在某些文化群落中,人家把我们看成畸形的人,但在另外一些文化群落中,恰好相反。纳瓦霍族中有一类被他们称作伯达契的人。一个伯达契,从根本上说,就是某个选定了与其生物性别不同性别的人。…性是生物性的。性别是文化性的。纳瓦霍族明白这一点。 如果一个人想要改变他的性别,他们就让他这么做。他们并不对这个人加以诋毁——他们对他十分尊重。伯达契是部落中的巫师,他们是医治疾病的人,了不起的织布工和工匠。”

不同文化对同一情况的宽容度完全不同,甚至可以南辕北辙。在这种文化中被视为“症候”的事情,在另一种文化中可能只是个“现象”而已。所谓“倒错”,不过因“正确”掌握在哪种规范中而得以昂首挺立。另外一本极有意思的书《灵与肉》也谈到一些有意思的种族对性别的社会态度。

by Walter L. L. Williams

图片来自网络(侵删)

该书中谈到美洲原住民经常高度尊重双性人(intersex)、雌雄同体的人(androgynous people)、 女性化的男性(feminine males)和男性化的女性(masculine females)。他们定义此类人的最常见术语是“双灵”人(two-spirit people)。但在过去,女性化的男性有时被北美的早期法国探险家称为“berdache”,他们改编自一个波斯词“bardaj”,意思是亲密的男性朋友。拉丁美洲的西班牙殖民者和北美的英国殖民者曾因此用贬义词谴责他们。但许多美洲原住民只顾专注于他们的精神天赋(spiritual gifts)。即使在今天,美洲印第安人的传统主义者也倾向于将一个人的基本性格视为他们精神的反映。由于存在的一切都被认为来自精神世界,雌雄同体或变性人被视为双重祝福,既有男人的精神,也有女人的精神。因此,她们因拥有两种精神而感到荣幸,并且被视为比典型的男性或女性更具精神天赋。美洲原住民的重点不是强迫每个人都呆在一个“盒子”里,而是要考虑性别和性身份多样性的现实。在 20 世纪,随着许多美 洲原住民对同性恋的欧洲基督教影响增加,对同性之爱和雌雄同体者的尊重大大下降。双重精神的人经常被政府官员、传教士或他们自己的社区强迫遵守标准的性别角色。有些人不能顺从,要么转入地下,要么自杀。但随着 60 年代以来美洲原住民“红色力量”文化自豪感的复兴, 以及同时期同性恋解放运动的兴起,一种新的对雌雄同体的尊重开始在美洲印第安人中慢慢重新出现。

但必须指出的是,即使在看似更多元开放的美洲原住民文化中,男/女性别二分的传统同样存在,而并不存在整体“无性别”的状态,性别询唤从未消失,只是 two-spirit people 不再是需要通过医学和法律手段“回归”本真唯一状态的“怪物”,他们不再被置于“需要被理性驱赶”的境地。

特定的社会文化历史性地构建了不同的性规范,“私人的”性在进入公共权力的视阈后,不得不被一套“正常”的性规范所塑造。将性模糊的人病理化看待、病理化处理——医学手段逐渐促进规范的执行。与此同时,社会中的每个人都非独立个体,正是“自我”与“他者”的共同作用才能构成人们的身份认知,也就是说,自我的形成中必然包含他者,他者是自我形成的一部分,因此,从一开始,“自我”实际上就已经和他者融合为一了。正如李银河在《酷儿理论》中曾这样总结:“我们生活在一个制度相当匮乏的关系世界。社会和制度限制了人际关系的可能性,因为一个具有丰富的人际关系的世界管理起来太复杂。事实上我们生活于一个法律的、社会的和制度的世界之中,在这个世界中,人际关系的可能性极为稀少,极为简单,极为可怜。”从这个方面看,规范、标准和规则就成为了形成更简单粗暴的人际交往的可能基础。

关于“双性”的描述总会蛰伏在各类书籍的章节和段落之间。《孟买:欲望丛林》中也描述了一些另类人。

作者: [印] 苏科图·梅塔

译者: 金天

出版社: 上海文艺出版社 ISBN: 9787532174270

该书在《两种人生:赫妮/曼努吉》这个故事中采用了一种“内行人”一眼即知、“外行人”似是而非的题目讲述了一位情色工作者的故事。在这个小故事里,赫妮是女孩名,曼努吉则是男孩名,但这位双性主体并非生理上难分二元,相反,这是一具合规的“生理男性之躯体”,他之所以“双性”,在于生理性别与社会性别的割裂,以及性取向上的无定向。“她不是住在男人身体里的女人,不是基佬,不是阉人,不是变装爱好者,而只是为了生计男扮女装的人。”

白天在家时,曼努吉穿短裤汗衫,和寻常男性无异。他和妻子用信德话交谈时,从不会——哪怕是不经意间——用阴性人称来指代自己。而当赫妮在酒吧和客人或其他舞女对话时,也从不会——哪怕是不经意间——用阳性人称来指代自己。我所指称的性取向上的“无定向”,按照赫妮/曼努吉的话说:“因为我从没有真正爱过,没有爱过女人,也没有爱过男人。如果爱或是爱的苗头钻出来,我的整个生活都会发生改变。”

所谓“整个生活改变”,极可能指涉赫妮/曼努吉(一个人的两种身份和姓名)在亲密情感关系里会产生大量性别焦虑。这些焦虑还和“前台自我”与“后台自我”之前的张力有关。书中谈到若他真的爱上某人,他就没法以赫妮的身份对女友袒露心迹。“我必然会变回曼努吉。”他会想随时随地和她说话,哪怕是在酒吧里也不例外,而爱情会夺去他说谎的能力,无法在心爱的人面前假装自己仍是个女人。爱会暴露你、让你变得脆弱,并杀死建立在真我之上的所有伪装。如果曼努吉坠入爱河,赫妮就必须死去——被曼努吉炙热的爱情杀死。” 对赫妮/曼努吉来说,主体可被空间性地划分,前台|后台——女性|男性——扮演|真实,这一连串的分裂使得主体被强行纳入两个空间,并由职业方式不断加强这种区间。“赫妮/曼努吉就像雌雄同体的蚯蚓,两头各不相同也各不相干”。Ta,被一次一次拉回询唤中。

二元社会性别体系的假定隐含地保留了某种模拟关系的信念:社会性别仿佛镜子一样反映生理性别并被它所限制。这种二元分类支持和巩固了异性恋的二元社会性别体系,身体被看作是生物现象而被自然化。巴特勒认为不仅仅是社会性别,包括生理性别在内都是文化建构的产物。身体一方面作为一个被动的场所和工具接受文化意义的铭刻,另一方面又通过它自身某种诠释的意志决定着自身的文化意义,“我们就无法诉诸一个没有被文化意义诠释过的身体;因此,生理性别不能构成一个先于话语的解剖学上的事实”。

巴特勒本人曾说:“把我自己放进一个身份类型中,我就会去反对它。”她对任何确定的身份都怀有一种本能和学理上的厌恶,正是这个酷儿理论先锋式的厌恶,促成了巴特勒持续不断地探讨身份和主体性的塑形过程,语言和行为的操演性,伦理和政治的互动关系。

主体的迷雾:从福柯到巴特勒

基本来看,主体(subject)有两层意思:通过控制和依附而屈从于他人的主体,以及通过意识或对自我的认识而依附于自己身份的主体。从古典时代笛卡尔的理性主义主体哲学,康德的“人为自然立法”,到萨特的“人是自我设计的存在物”,“人”都被置于万物和历史的中心,被认为具有独特的、固有的本质,这个预设的统一的、理性的“自我”,是一切意义的源头和保证。

在《词与物》中,福柯表达了对“人类学主体主义”的怀疑,钱激扬在《历史·权力·主体:卡里尔·丘吉尔女性戏剧研究》中也提及福柯,形容“他痛恨那个至高无上的、起构造和奠基作用的、无所不在的主体。…在他看来,发生在16世纪末至17世纪初以普通语法、财富分析和自然史为基本典型的知识论述模式,以及19世纪上述三大领域的知识演变为语言学、政治经济学和生物学的过程,实际上都是围绕着现代资本主义发展所需要的‘主体’的规训和建构过程,每个人通过三大类型知识话语的学习和运用,完成自身转化成‘说话的主体’、‘劳动的主体’和‘生活的主体’,从而成为符合现代资本主义要求的‘标准化’的‘正常人’。”

作者: [法] 米歇尔·福柯

译者: 莫伟民

出版社: 上海三联书店ISBN: 9787542616319

“主体的生产”是通过分类、规训、分析和规范化的技术完成的,因此主体不能先于社会秩序存在,它是话语、机构和关系网的产物,受到强势社会规则的建构。福柯在《词与物》的最后一章明确了“人的终结”的原因,并呼吁解构主体。

在福柯思想的影响下,朱迪斯·巴特勒提出“展演的主体”(performative subject)概念。人本主义的“主体”、大写的“我”在巴特勒这里亦是一种幻觉,是语言的语法结构的产物,而不是一种语言学范畴再现的统一的、连贯的存在。巴特勒由此解释性别的形成过程,性别——包括所谓的生理性别都是“文化的构成”——“既非性的任意结果,亦非如性一般永远固定不变”。

巴特勒将性与对身份、权力的反思联系在一起,将性别化的过程看做一个权力管控发生效力的过程。她质疑性、性别、性欲之间的一致性,指出身份的获得过程就是一个权力进行排除性实践的过程。在这个过程中,身体被性别化,却又被看做是先天生成的,因而隐藏了整个权力运作的过程。她提倡使用“规范” 来取代“父权制结构”这个说法。“父权制结构”是非历史性的,而“规范”则是动态流变的。前者是压制性的律法,后者则是生产性的。“规范” 是在性别实践中不断生产、流变,不断发生偶然性的断裂,只有这样性别主体才有颠覆规范的可能性。“规范”不是僵硬的结构,而是生产性的权力话语装置。权力不仅通过规范压制,也通过规范得以生产。

在关于“怎么办”的问题上,巴特勒始终不断用各种各样的案例给予启示,而这种启示也是建立在对意义一遍又一遍的揭示上。在《性别之重》第四章《性属在燃烧:僭用与颠覆诸问题》中,她列举了记录片《巴黎在燃烧》作为分析案例。

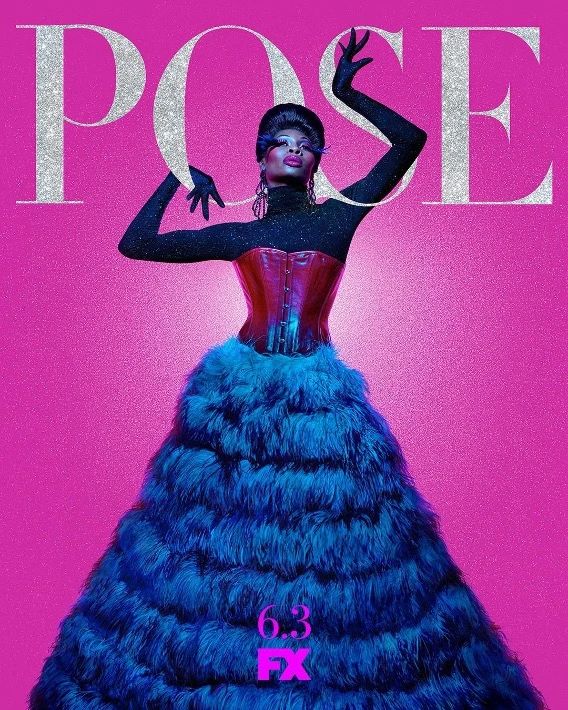

我当时在看《巴黎在燃烧》和美剧《姿态》时也有一些感受想分享给大家:

在看纪录片《巴黎在燃烧》发现四个有趣的点:

第一,上世纪末,transgender还会称呼自己为gay。在一些我认为非常古板无趣的学者那里,他们也会称呼变装者为“穿异性服装的同性恋”。这显然不准确但足见此类认知的有限性。

第二,我对MOTHER这个说法非常有兴趣。在美剧《姿态》里,这个词被翻译成“母亲”/“妈妈”。但在《巴黎在燃烧》这部纪录片里,被翻译为“帮主”。人们赋予MOTHER以新的意义,MOTHER必须是帮派(家族)里最闪闪发光的能者,MOTHER的地位靠的是战绩和实力。MOTHER会帮助家族里的所有人,支撑他们渡过难关。MOTHER的新意义是我过去从未想到的。在顺直人群这里,人们对于Maternity(母性)的崇拜也好,反思也好,从未有这么混沌有趣的角度,这完全是对经典父权制的一种修补请注意是修补, 而不是颠覆。

第三,美剧《姿态》虽然是跨性别历史上的一次重要书写,但无疑是极端消费主义的。具有观察力的观众都能发现,《姿态》里,所有的跨性别女性都是时尚气息浓郁而且极具“女性气质”的。但在纪录片《巴黎在燃烧》里,人们可以看到,除了少数年轻的trans以外,大部分trans连胡渣都不掩盖,在浓重的装扮下雌雄一体, 活脱脱的“中间状态”,许多人甚至融合得非常怪诞才觉得这才是现实,也是顺直人群始终视他们为妖怪的原因。激素短缺和即时审美肯定都是原因,但最重要的是,能成功跨到另一头的性别里去、并不会被大部分人一眼认出这简直是天赐的幸运。大部分人只能骑在中间儿,两头都不沾。就像在一辆trans的通勤车上,始终到不了岸:可谁说“骑在中间儿”不好?但实际情况是“混沌” 在舞会上是精彩的,在现实里却是悲惨的。我还记得《她他》的作者简·莫里斯,他写过,在自己还未完成性别重置手术、只靠激素过活的那些日子里,他是如何怪诞且不被认可的。

第四,变装舞会究竟意味着什么?

这要回到巴特勒对《巴黎在燃烧》的解读,在巴特勒看来,扮装走台的过程,实际上也是将一种幻觉和想象制造成真实性的过程。在这个过程中,有色人种的女人与女同性恋者是被排除在幻识性承诺的场域之外的,并且她们在对扮装、易性、摹拟的幻识性的集体追求中,构筑的总是一个被拒绝和嫌恶的身份认同。想象性的建构并不能颠覆异性恋强制体制,反而是霸权性异性恋文化的作用使然。但她仍然认为《巴黎在燃烧》有其价值:“《巴黎在燃烧》之所以值得解读,关键并不在于它通过去自然化策略将白人身份和异性恋性属规范再理想化,而是它对亲缘关系的经常摇摆的再表述。”巴特勒试图强调概念的摇摆不定并去实践这种流动性,以让人们看到概念的不稳定性和可变性。她还将《巴黎在燃烧》与兰西·雀朵洛(Nancy Chodorow)的《母职的再生产》进行比照,并探讨其对精神分析与亲缘关系的影响将颇具意义。

巴特勒在许多访谈视频中强调酷儿的概念和展演实践不仅适用于同性恋人群,也同样适用于男女二元人群或其它性别人群,这是一种在现有话语框架中实践其社会变化和重建的可能方式,是一种可能的抗争和超越的方式:“性别展演描述了这种卷入一个人所反对之物的关系,即用权力来反对自身,以生成非传统的权力模式,建立一种有别于‘纯粹的’对立的政治抗争,也有别于对现有权力关系的‘超越’,而是艰难地从不可能纯粹的资源中塑造未来。” 即一种她一直以来强调的非暴力共同体建构的可能方式。

作者简介:杨舒蕙,博士、艺术家,语言与视觉符号蛰伏生物。闲来可敲敲其作品:https://artand.cn/yangshuhui/like

亦欢迎关注其微博:芬尼根狂欢日

0 Comments