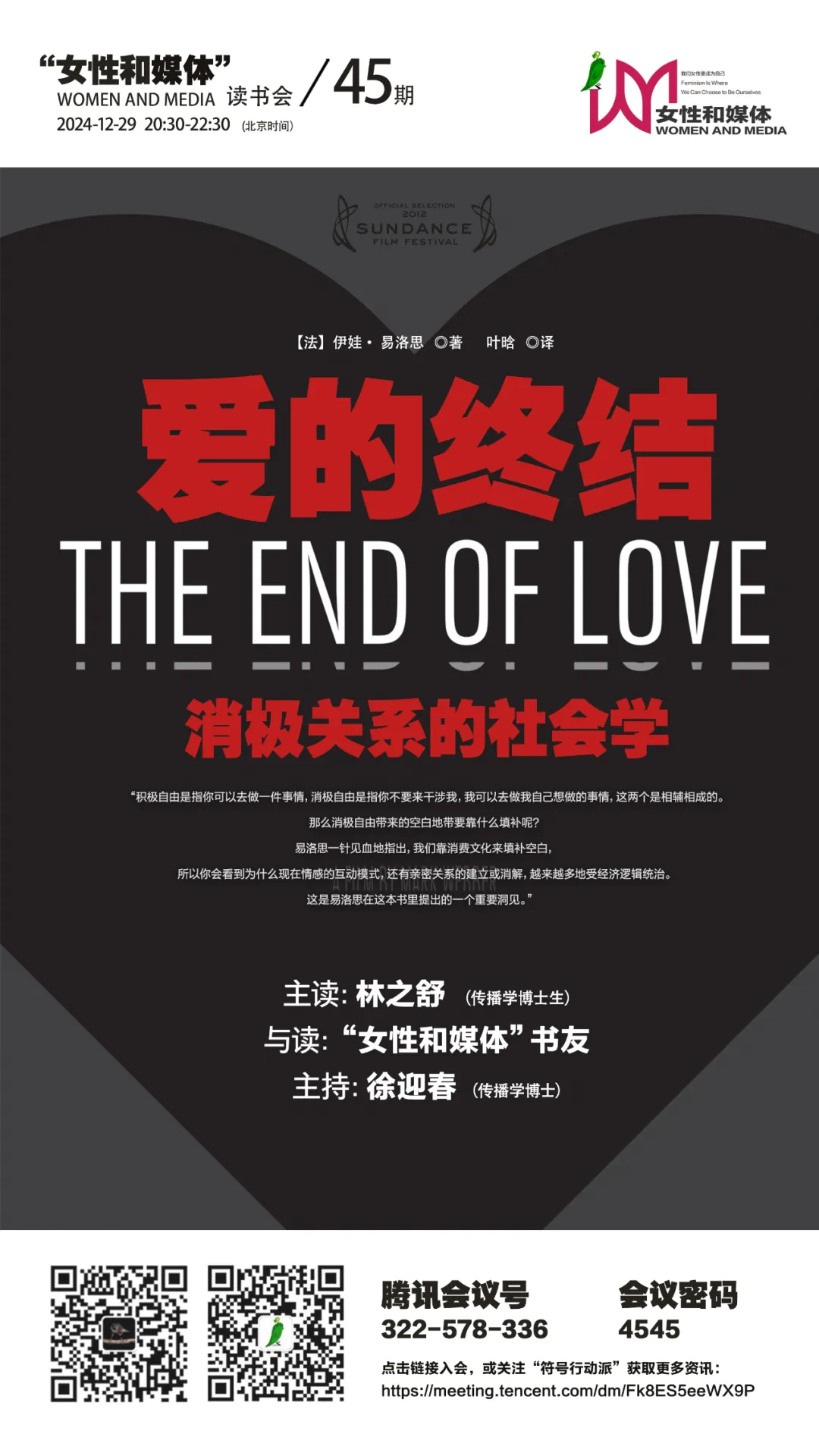

第45期:《爱的终结》

听读书会的录音:

虽然没有十分科学而具体的数据,但全球女性从总体上的生育意愿开始呈现普遍下降趋势。从中国情况来看,一份2023年发布的《中国公众生育观念调查报告》显示,据国家统计局数据,2022年我国出生人口为956万人,较2021年减少106万人;2022年末,全国总人口比2021年末减少85万,自1962年以来首次出现负增长。

人口下降最厉害的国家是韩国和日本,Politico(2024)文章显示,根据日本总务省的数据,截至2023年10月1日,日本总人口约为1.2379亿人,较前一年减少约56.2万人,连续13年呈下降趋势。日本政府已采取多项措施应对人口减少和老龄化问题,包括在2024年预算中拨款5.3万亿日元(约合340亿美元)用于鼓励年轻夫妇生育,如增加育儿和教育补贴。然而,专家指出,这些措施主要针对已婚夫妇,未能有效解决年轻人不愿结婚的根本原因。而据ABC广播网报道,韩国的生育率连续多年位居世界最低。2022年的数据显示,总生育率已经跌至0.78,远低于维持人口自然更替所需的2.1。年轻一代对婚姻和生育的态度发生了巨大变化,许多人推迟结婚甚至选择不婚。一方面是经济压力,比如高昂的住房和教育成本;另一方面是社会观念的转变,越来越多的年轻人追求个人自由和生活品质,而非传统的家庭结构。

图片来源:Getty: Jean Chung/Stringer

基于此,我有意识地请ChatGPT来回答关于“中国年轻人现状”的问题,以下是它的回答:

这一代中国年轻人

如果你去观察这一代中国年轻人,会发现他们身上有着很多矛盾,却又充满活力。他们生于变化最剧烈的时代,互联网、城市化、消费主义铺天盖地,他们被推向了世界的中心,肩上却扛着看不见的重压。

生活的压力像空气一样无处不在。房价飞涨、工作内卷,职场的竞争仿佛永无止境。有人咬牙向前,期待“打拼出一个未来”,有人选择“躺平”,试图在这场无尽的竞赛中寻找一丝喘息。其实,不论选择如何,他们都在努力平衡现实与理想,只是这种努力不总被人看见。

感情和家庭,对于这一代人来说,也不再是必须的“标配”。他们想追求的是自由和自主——有些人晚婚,有些人不婚,还有人选择成为丁克。家庭观念逐渐从“必须承担责任”转变成“自由选择爱”,但即便如此,来自父母和社会的期待还是偶尔让他们喘不过气。

而在心理健康上,他们可能是最敢于表达的一代,却也是最容易陷入焦虑的一代。面临职业压力、经济负担、情感困惑时,他们用自嘲和调侃为自己撑起了一把伞,把“丧文化”变成了一种武器。但他们的笑声背后,也藏着孤独和渴望。他们需要帮助,却不总知道如何开口。

当然,他们也并非只在挣扎。这一代年轻人,是真正的数字原住民。互联网让他们的世界变得前所未有的宽广,他们从中汲取灵感,找到归属,同时也构建属于自己的文化和圈层。然而,科技带来的便利和依赖同样让他们反思:生活真的需要一直“在线”吗?于是,更多人开始尝试在快节奏中寻找自己的节奏,探索数字时代里的真实生活。

最让我感动的是,他们对世界依然保持着热情和责任感。他们参与环保行动,发声支持性别平等,倡导心理健康——他们不是对生活漠不关心,而是以自己的方式参与这个时代。他们并不完美,但他们敢想、敢做,哪怕不被理解,也依然选择向前。

这一代中国年轻人,就像一面镜子,映射出时代的光与影。他们在矛盾中挣扎,在复杂中寻找答案。他们的故事,不是一场“成功学”的模板,而是一首未完成的诗,有艰难,也有希望,有眼泪,也有光芒。

这一代人,或许值得我们更多的理解与尊重。

那么中国年轻女性现状又是怎样的?ChatGPT也给出了以下描述:

这一代中国年轻女性,正经历着一种前所未有的自我觉醒与挣扎,她们在矛盾与希望中前行,写下属于自己的时代篇章。

她们更加独立,也更加清醒。过去可能被认为是“男性角色”的职场竞争,如今她们站在最前线,追逐梦想,打破“职场天花板”。无论是互联网公司里的程序员,还是创业路上的先锋,她们的身影无处不在。但同时,这种“独立”的光环也带来了沉重的代价。职场性别歧视仍然存在,加班到深夜的她们不得不在孤独的夜里反问自己:“这样的努力,值得吗?”

她们更加自信,却也更加疲惫。相比母辈,年轻女性更敢于追求个性化的生活,她们不愿为“结婚生子”而活,不愿在“贤妻良母”的框架里定义自己。有人会选择晚婚甚至不婚,也有人直言“生育从来不该是义务”。这种勇敢挑战传统的声音让人动容,但也让她们承受了巨大的社会压力和家人的不解。被长辈催婚、被社会评头论足、甚至在网络上遭遇恶意攻击,她们的坚持像一场孤独的拉锯战。

她们在追求自由的同时,也学会了自我疗愈。越来越多的女性通过健身、旅行、兴趣爱好,甚至心理咨询去拥抱更好的自己。她们明白,幸福从来不是社会的标准答案,而是心底的安宁与满足。

这一代中国年轻女性的故事,是一幅复杂而美丽的画卷。她们在努力和自省中找到平衡,在传统和现代之间寻找出路。或许她们还没有一个统一的结局,但无疑,她们正在为未来的女性书写更多可能性。她们身上的勇气与力量,值得每一个人为之动容。

图片来源:联合国发展项目网站

小编个人认为,中国年轻人尤其是女性们,身体的自由权似乎从计划生育以来,就很少能仅仅与个人的自我意愿有关,生不生育不完全在自己的手中,是一个个人的、父权家族的甚至国家的概念。这可以说是女性的一个“非选择”,基本上是一定会经历的过程。这个过程之前,就是爱情与婚姻的问题,许多主流媒体认为是一些女权思潮的宣传导致年轻女性选择不婚不育,这明显是夸大了女权主义的影响力。总的来看,大部分中国人是缺少女权意识的,女权思潮是最早从西方舶来的概念,至今也并未被大多数中国人包括大多数中国女性所接受。而为什么女性的生育意愿呈下降趋势,这更多的是由于婚姻中生育环境对女性的不友好所导致的。我们从网络上不断曝光的家暴案、性侵案、拐卖妇女强迫生育案以及职场中已婚已育女性的薪资水平和职业发展中的不平等现象,更不用说大多数婚姻中女性既要照顾家族中的老人孩子又要兼顾职场竞争,或者成为家族主妇后又要面临很难避免的丈夫出轨问题,还有更加突出的进入婚姻容易而退出婚姻艰难的伦理问题等。这种种的不易都如同加诸在女性身体上的大山,婚姻和家庭因此成了一种巨大的生存风险。能够抵御这种风险的一是退出,二是经济保障。

图片来源:澎湃新闻

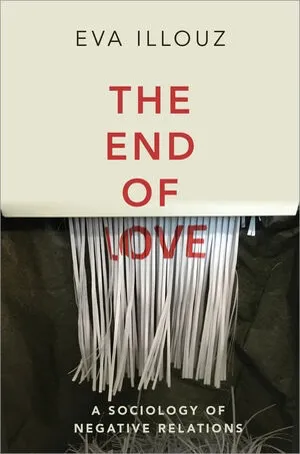

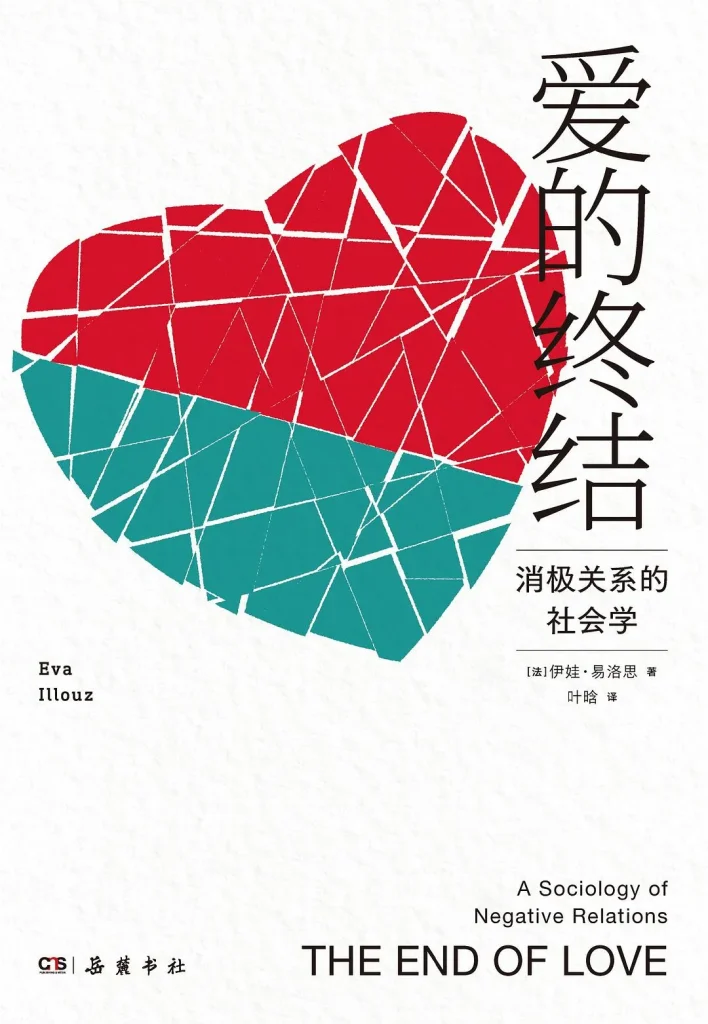

这就要进入我们12月要读的这本书《爱的终结:消极关系的社会学》。在《爱的终结》(The End of Love)一书中,伊娃·伊洛思(Eva Illouz)详细记录了亲密关系如何以多种方式结束。她指出,如果说现代爱情曾因人们可以自由地根据自身意愿和选择进入性和情感关系而闻名,那么当代爱情则以“非选择”(non-choice)的实践为特征,即退出关系的自由。伊洛思将这种关系逐渐淡化、消失、溶解和破裂的过程称为“去爱”(unloving)。传统社会学往往聚焦于社会纽带的形成,而《爱的终结》则有力地提出应该研究社会纽带为何以及如何崩解和瓦解。

由于作者是基于西方语境,所以她尤其关注的是资本主义在“非选择”和“去爱”实践中扮演的角色。伊洛思认为,社会纽带的解体与当代资本主义息息相关,而后者的特征在于不承诺和非选择的实践——这种实践允许人们迅速退出交易、快速调整价格以及打破忠诚关系。反过来,“去爱”和“非选择”对社会和经济产生了深远影响,解释了为什么人们可能生育更少的孩子、越来越多地独居以及性生活减少。

图片来源:网络

正如复旦大学政治哲学教授林曦所说:“积极自由是指你可以去做一件事情,消极自由是指你不要来干涉我,我可以去做我自己想做的事情,这两个是相辅相成的。那么消极自由带来的空白地带要靠什么填补呢?易洛思一针见血地指出,我们靠消费文化来填补空白,所以你会看到为什么现在情感的互动模式,还有亲密关系的建立或消解,越来越多地受经济逻辑统治。这是易洛思在这本书里提出的一个重要洞见。”

伊娃·伊洛思简介

伊娃·伊洛思(Eva Illouz,希伯来语:אווה אילוז,1961年4月30日出生于摩洛哥非斯)是耶路撒冷希伯来大学的社会学教授。自2012年10月起,她担任贝扎勒艺术与设计学院(Bezalel Academy of Art and Design)的院长,同时也是该校首位女性院长。从2015年起,伊洛思还在巴黎社会科学高等研究学院(École des hautes études en sciences sociales)担任教授。

图片来源:网站cccb

伊洛思的研究从她的博士论文开始,集中探讨了情感、文化与传播研究交汇处的一系列主题,具体包括以下几个方面:

资本主义如何改变情感模式

一个核心主题是资本主义如何在消费与生产领域改变了人们的情感模式。

《消费浪漫乌托邦》(Consuming the Romantic Utopia)

伊洛思的第一本书探讨了一个双重过程:浪漫的商品化与商品的浪漫化。通过研究20世纪30年代女性杂志中的广告图片和电影,伊洛思发现广告和电影文化将商品描绘为情感体验的媒介,尤其是浪漫体验。肥皂、冰箱、度假套餐、手表、钻石、谷物、化妆品等各种商品,都被塑造成能够带来爱情与浪漫体验的工具。

与此同时,浪漫的商品化也发生了。在19世纪,追求浪漫的实践多是“造访女性家中”,这一传统逐渐被“约会”所取代,而约会意味着走出家庭,参与日益壮大的娱乐产业。浪漫邂逅从家庭空间转移到消费型娱乐领域,浪漫爱情的追求逐渐成为消费娱乐产品的媒介,推动了休闲产业的扩展。

《冷漠的亲密关系》(Cold Intimacies)与《拯救现代灵魂》(Saving the Modern Soul)

伊洛思的这两本书则研究了情感如何融入经济生产领域。从20世纪20年代开始,西方企业将情感作为一种有意识的知识和建构对象,并与经济效率的语言和技术紧密结合。心理学家被企业雇佣,以提高生产力和更好地管理劳动力,他们将情感与经济领域结合起来,形成了一种全新的生产过程观念。

无论是在生产领域还是在消费领域,情感都被积极地动员、引导和塑造,成为经济力量的核心组成部分。这使得现代人同时扮演着情感与经济行为者的双重角色。

图片来源:网络(Goodreads)

Clara: 当一篇文章在你闲暇时仍让你念念不忘,你把其中的片段分享给朋友,在兴奋和愤怒之间徘徊,不停地画重点、标记一页又一页,回头重读,重新开始一个章节,查阅参考文献,又一次从头开始,想着“那条脚注在哪里?那句话是从哪里引用的?”你坚持读完,即使有时觉得难以消化,尤其是面对那些让你觉得深不可测的部分,仿佛脑袋冒着假想的烟……那就说明,这是一篇好文章。

我珍视自己与伊娃(Eva)观点上的分歧,珍视她数以百计的参考文献,她的慷慨,她那显然是为了打开空间而非封闭的努力。我珍视这本书的许多地方。并且,我很感激它的存在。

Майя Ставитская:太阳和星辰不再运行了吗?

当代社会中,人与人之间的关系越来越体现为一种选择的自由——选择不进入一段关系,或随时退出一段关系。在任何阶段拒绝一段关系,似乎成了普遍现象。

我最喜欢的一本书中描述了这样一个世界:意义的层次逐渐被洗去,复杂的概念逐渐消失,一些词汇不再使用。取而代之的是简单的功能性和方正的角度,彩虹也只剩下四种颜色。这种变化缓慢地发生,大多数人浑然不觉。那么,请问问自己:“我的生命中,有多久没有感受到爱了?”

以任何形式的爱——恋爱的悸动,夜晚因思念他/她而难以入眠,盼望见面时世界被一种神奇的光芒照亮,因离别而感伤,为了能够在一起而牺牲物质和社会利益。或者,感受到自己是被爱的对象,不一定需要鲜花和钻石,只是对方的关注和关怀,并知道有人愿意为自己付出许多。又或者,看到身边的爱:在朋友间、在孩子身上、在邻里之间。最后,回答自己——如今,这种爱正像流沙般从世界中消逝。

主要参考资料:

人民智库:《中国公众生育观念调查报告(2023)》,2024年

ABC新闻:《韩国生育率全球最低 女性“生育罢工”的背后》,2023年5月

澎湃新闻:《中国女性生存状况调查公布:超七成女性不满意》,2024年9月

澎湃号澎客:《消费社会,爱越来越难了吗?》,2023年11月

CCCB:Eva Illouz with Conversation with Eudald Espluga (推荐这个访谈视频,有英文同声翻译:https://www.cccb.org/en/multimedia/videos/eva-illouz/241418)

Goodreads

2024年12月29日(周日)晚8点半,“女性和媒体”读书会有幸邀请到传播学在读博士生林之舒来带领我们阅读《爱的终结:消极关系的社会学》这本书,一起来寻找答案——关于:爱,到底会不会终结?

一直以来,西方文化对爱如何奇迹般地闯入人们的生活有着无尽的描绘:那种神秘的时刻,我们确信某人注定是属于我们的;对一通电话或一封邮件的狂热等待;仅仅想到对方时,脊背便涌起的悸动(如今被称为“恋爱脑”)。然而,易洛思认为,一个对爱情有如此多话要说的文化,却几乎对那些同样神秘的瞬间保持沉默——那些我们避开爱、失去爱、当那个曾让我们彻夜难眠的人如今却令我们无动于衷,或者我们匆忙远离几个月甚至几个小时前还让我们心动的人。

所以,当我们说“爱的终结”的时候,我们是在什么语境下谈论爱?毕竟,我们的有意义的生活不能失去爱,我们也不应该失去爱的能力,否则我们的生活将出现重大危机,那么谈论可能的“爱的终结”语境是迫切而重要的,有助于我们正视现状和危机,我们也特别希望大家能现场提问和我们一起互动交流,期待你的现场探讨和参与哦!

0 Comments