第30期:《圣杯与剑》

听读书会的录音

相信关心女性/权主义的读者应该最近从各种媒介渠道对这本书——《圣杯与剑:我们的历史我们的未来》(The Chalice and the Blade: Our History, Our Future (1987))有所耳闻,作者是理安·艾斯勒(Riane Eisler),一位社会系统科学家、文化历史学家和律师。《洛杉矶周刊》称这本书“可能是我们一生中出版的最重要的作品。” Ashley Montagu称其为“自达尔文的《物种起源》出版以来最重要的书”。 艾斯勒也因此获奖无数,被认为是世界享有盛誉的作家,20位伟大的和平缔造者领袖之一。

(图片引言大意:“总的来说,未来的斗争…存在于那些执着于控制支配模式和追求更平等合作世界者之间的斗争)

作者:Riane Eisler以其畅销书《圣杯与剑》而闻名于世,该书目前有26个外国版本,2017年是该书发行30周年纪念,当年在美国印刷了第57版的该书新后记。她还为世界各地的会议做主题演讲。她是伙伴关系研究中心(the Center for Partnership Studies)的主席,获得了许多荣誉,包括荣誉博士学位、Alice Paul ERA教育奖和核时代的和平基金会2009年杰出和平领导力奖,位列世界20位获得过该奖的领导者之列。并在获奖书籍《伟大的和平缔造者》中与圣雄甘地、特蕾莎修女以及马丁·路德·金齐名。

以下是亚马逊对《圣杯与剑》的简短介绍:

《圣杯与剑》告诉了一个关于我们文化起源的新故事。它表明战争和两性战争既不是神圣的,也不是生物学上注定的。它证明了一个更美好的未来是可能的——事实上,它深深植根于我们过去发生的令人难忘的剧情中。

2009年社会科学文献出版社将其纳入了精品译库中,成为“权-性-钱”三部曲之一,它是这样被介绍的:

“剑”是统治、毁灭的隐喻,“圣杯”则象征着向神圣和谐秩序的回归,它给予权力而不是剥夺权力,用平等合作取代统治。在此基础上,艾斯勒颠覆了传统的男人统治女人,或女人争取权利超越男权的观念,展示了一种建立新的男女社会关系的可能性,即以伙伴关系取向的文化取代统治关系取向的文化。

关于母系社会,一直是一个存在争议和各执一端的话题,母系社会到底是不是真正存在过?如果存在的话又是以什么样的形态存在过?为什么会消亡?母系社会和母权社会也有非常不同的涵义。这既是历史学、人类学和考古学关心的问题,也成为性别文化研究学者们绕不过的话题。

北京大学哲学系教授吴飞曾经接受共识网的访谈,比较深入地讨论了这些相关问题(链接见文后)。他曾经在《社会》杂志上发表了一篇文章,名为《母权神话:“知母不知父”的西方谱系》(链接见文末),文章对19世纪后半期西方人类学界的母权论和母系论做了一个梳理。他认为真正的母权主义者只有巴霍芬一人,其他人的观点应该都是母系论,尽管这些人中有一部分自认为母权论者,但从他们的观点来看只是未经充分论证的母系论而已。母系论认为,孩子跟随母亲姓,进一步血脉延续按照母系传承、按母系继承遗产等。母权论则认为,不仅仅按照母亲的血脉、姓氏去传承,女性本身在家庭和社会中就享有很大权力,还有一点,这样一个历史阶段是所有人类社会都经过的,是普遍的。

他认为在中国有个误区,很多学者嘴里说着母系社会,却把它想当然的当作母权社会,认为凡是母系社会女性就掌握更大的权力,实则不然。云南的纳西族还保留着母系社会的形态,但它不是母权社会。在这些社会中,女性在社会中并不占主导,只是按照母亲的姓氏来进行血脉传承罢了。还有个误区,我们的学者总认为父系社会的形态要比母系社会更高级,但从很多母系社会来看,它们的母系社会和周围的父系社会比在文化上要更发达。

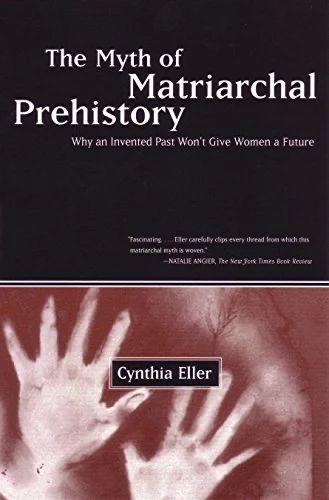

在性别研究的理论书籍中,女性主义者埃勒曾经就母系(母权)社会的争论问题写过一本影响较大的著作:《母权史前时代的神话:为什么创造的过去不能给女性以未来》(The Myth of Matriarchal Prehistory)(Cynthia Eller,2000)。埃勒表示,金布塔斯(作家名)大部分借由检视东欧文化,来建构一套“历史上的母权文化”,埃勒表示,总体上来说,东欧文化从未具有任何类似于金布塔斯与葛雷夫斯所提议的这种毫无根据的普遍母权。她主张,在晚近(历史)时代“确实有文献记载的原始社会”中,父亲从未被忽略,女神所具有的神圣地位不会自动增进女性的社会地位,她并相信这确定了“乌托邦式的母权”仅仅是一种反女性主义(antifeminism)的倒置。这个女性主义者的“新石器时代母权”情节已受到质疑,而且并未在第三波女性主义受到强调。

吴飞教授的说法在这个方面似乎于埃勒有共鸣之处,他认为母权论主要是被19世纪第一波女权主义的支持者所采纳。第二波女性主义的学者并不接受母权社会的提法,只是从另一个角度来讨论性别关系,因而与之前呈现出很大的不同。同时,第一波女性主义浪潮里有相当一部分男性,但是第二波女性主义浪潮中绝大部分是女性学者。如果说他们和原来的母权神话有什么关联,他觉得更多的是在思想方法上,在性别的理解上有一些深层次的关联,但是在表面上还是不太一样。他认为:“19世纪很多讲母权主义的人并不是女性主义者,承认‘母系社会’并不意味着女性的地位更高。说母系社会在前、父系社会在后,是要说母系社会是一种更落后的形态,其实有很多人恰恰是用母系社会的社会发展史来为父权正名的。这样的立场就和现在的女性主义非常不一样。”

图片来源:维基英文百科

参考资料:

吴飞:《母权神话——“知母不知父”的西方谱系》,刊于《社会》,2014年: http://html.rhhz.net/society/html/2014-02-02.htm

共识网:《吴飞:母系社会与母权神话——共识网专访吴飞》,CND刊物和论坛,2014年11月10日: http://hx.cnd.org/2014/11/10/吴飞:母系社会与母权神话/

Cynthia Eller,“The Myth of Matriarchal Prehistory”,2000年版。

关于Cynthia Eller的最近访谈,可以收听她在COVID-19初谈到后疫情时代的关爱经济(caring economy),中间再次谈到这本书相关的理念:https://soundcloud.com/kindredcommunity/riane-eisler-on-creating-a-post-pandemic-caring-economy

Goodreads上读者对《圣杯与剑》一书的好评度很高,但同时也有不同的观点,摘选和翻译几条参考如下:

五星:喜欢这本书。它有助于澄清我们是如何走到现在这个位置的。如果我们想继续走的话,我们可以去往何方。那些把这当成女性极端主义的人没有把书懂透。她多次重申,有温柔的男人,也有不那么温柔的女人。她也没有说新石器时代的母系社会是没有问题的乌托邦,关键在于女性们更加专注于养育而不是毁灭。艾斯勒关于一个基于联结而非排名的gylanic社会的想法非常好,我们应该追求。

五星:在新石器时代,我们的世界大不相同。证据不仅存在于我们的技术中,而且存在于欧洲各地的某些雕像中。它们被称为维纳斯雕像。起初人们对它们的判断错误,考古学家认为它们被用于欲望目的。他们错了,雕像是用来崇拜女神的。女神被视为万物的创造者,分娩者。有一位男性配偶与她共同统治。在那个时代,遗传力是从母亲传给女儿的。在那些日子里,男人和女人分享权力和责任。生活以农业为基础,战士们并不受人钦佩。每个人都有自己需要的东西,没有像今天这样的贫富差距。这是圣杯的时代。当地球丰富的时候。但发生了一些事情改变了这一切,人们开始互相争斗。这是一个剑拔弩张的时代。

克里特岛是米诺斯文明的发源地。上帝的中心。希腊哲学家称这些人是神圣的。他们有肥沃的土地,他们的艺术令人赏心悦目。暴力的国王不受崇拜。没有美化暴力的武器或艺术场景。有一位女王掌管着这个文明,他们精心建造的陵墓就是明证。政府的形式被称为吉拉尼。这意味着男女之间的伙伴关系。这种情况会随着亚该人的离去而改变,他们袭击了他们的岛屿并占领了它。据信,大多数男性被杀害,而女性则被当作奴隶和妻子。

阿契亚人属于印欧语系,他们崇拜一位好战的男神。他们最初是游牧民族,没有农业技能可言。他们依靠掠夺。克里特岛是最容易沦陷的地方之一。好战的印欧人几乎占领了整个欧洲,废除了吉拉尼的生活方式,取而代之的是安多政治。安多民主是男性主导的通过暴力胁迫对人们进行排名的制度。权力精英们把所有的特权都据为己有。在这个系统中,女神被降服了。库尔干人统治了欧洲。

然而,尽管他们尽了最大的努力,他们还是无法阻止女神和她的开明道路。在古老的传说中,叙事变成了把男神放在上面,把女神放在下面甚至是羞辱,这被用来控制他们征服的社会。整个欧洲和黎凡特地区的妇女都失去了权力。女祭司和神谕都被废除了。在苏美尔传说和后来的圣经传说中,女神经历了一次转变。起初,树或神圣的树林是用来传递智慧和祝福的圣地。而蛇是一个治愈的迹象。现在变成了,被邪恶的蛇诱惑的女人被诱骗了,吃掉了知识之树。由于她的愚蠢,亚当和夏娃都被赶出了伊甸园或神圣的树林。

在克里特岛上,他们进入了迈锡尼时代,见证了古老道路的繁荣。阿契亚人采用了他们所征服的人民的方式。学院设立了并教授男女平等。在黎凡特,一位名叫耶稣的人物出现了,他宣扬同情、不侵犯和妇女平等。耶稣在复活的时候先向抹大拉的马利亚显现,然后才来到其他人面前。她几乎是教会领袖。当然,最终还是“阿多主义”占了上风。后来,多里安人发动了一场顽强的进攻。女神的方式开始缓慢上升。

现在,在这个官僚体制下,情况很糟糕。我们在军队上的花费比养活孩子和教育孩子还多。一枚导弹的成本可以养活数百人,还可以资助我们学校一些急需的领域。征服和权力的观念必须被吉拉尼或伙伴关系所取代。

三星:这是一本非常有趣的读物,她涵盖了所有人类历史。

我之所以读这本书,是因为我认识很多人告诉我说这本书让他们从根本上塑造了一种世界观(另外一些人并未这样认为,但肯定多少受到艾斯勒思想流行的影响)。

前半部分在很大程度上总结和推广了考古学家Marija Gimbutas的工作,她认为在印欧文明传播之前,存在着一个聚焦母系的社会[而不是母系社会],一个和平、平等的社会,信奉以女性为主的多神教,包括崇拜唯一的一个女神形象。Gimbutas在考古学上是一个极具争议的人物,我试图通过阅读一些文章来深入探讨围绕她的辩论,以更好地权衡艾斯勒的论点。我的结论是:一个更加平等的新石器时代社会的这个想法有几个优点,它可能包含了涉及众多女神的宗教元素。不过在此之后的任何事情,我们都不能确定。Gimbutas,以及将此进一步延伸的Eisler,她们的这些主张都朝越来越不稳定的基础迈进。

我觉得我对这本书后半部分可以这样来评论,只能说朱迪斯·巴特勒的《性别麻烦》出版晚了些,她是1990年出版的谈了很多这个方面,也就是艾斯勒第一次写这本书的三年后。艾斯勒认为整个历史的主题是“所谓的女性和男性价值观之间的斗争”。这个“所谓”的定位属于很奇怪,因为很明显,艾斯勒将女性视为和平美德的承载者;男性是“倒退和暴力”的,除非他们服从女性价值体系。

这让我意识到为什么我也很难相信她关于一个以女性为导向的和平社会的说法。我认为,真正的平等主义更有可能通过让我们对性和性别的概念不那么刻板、更灵活、更多样来实现,而不是把人类分成两半,不断地试图让两半都站在正确的一边,或者说服其中一半人,他们不够好,因为他们不像另一半。

9月30日,我们“女性和媒体”读书会很荣幸地邀请到心理咨询师,两档女性主义播客的主播李双双来与我们一起分享这本书的内容,她之前和朋友们反复研读和探讨过这本书,希望这次能传达出那些十分具有洞见和价值的观点,并和大家一起思考可能存在的问题。同时,一直关注女性主义议题的Miko,虽身在纽约的大学读书,但一直对云南少数民族文化十分感兴趣,曾经专门走访了摩梭族,也希望能结合本书内容和大家一起交流。让我们9月再次在云上展开思想激荡,反思母系、母权、支配、合作对女性/权主义的启示。期待你的现场探讨和参与哦!

0 Comments