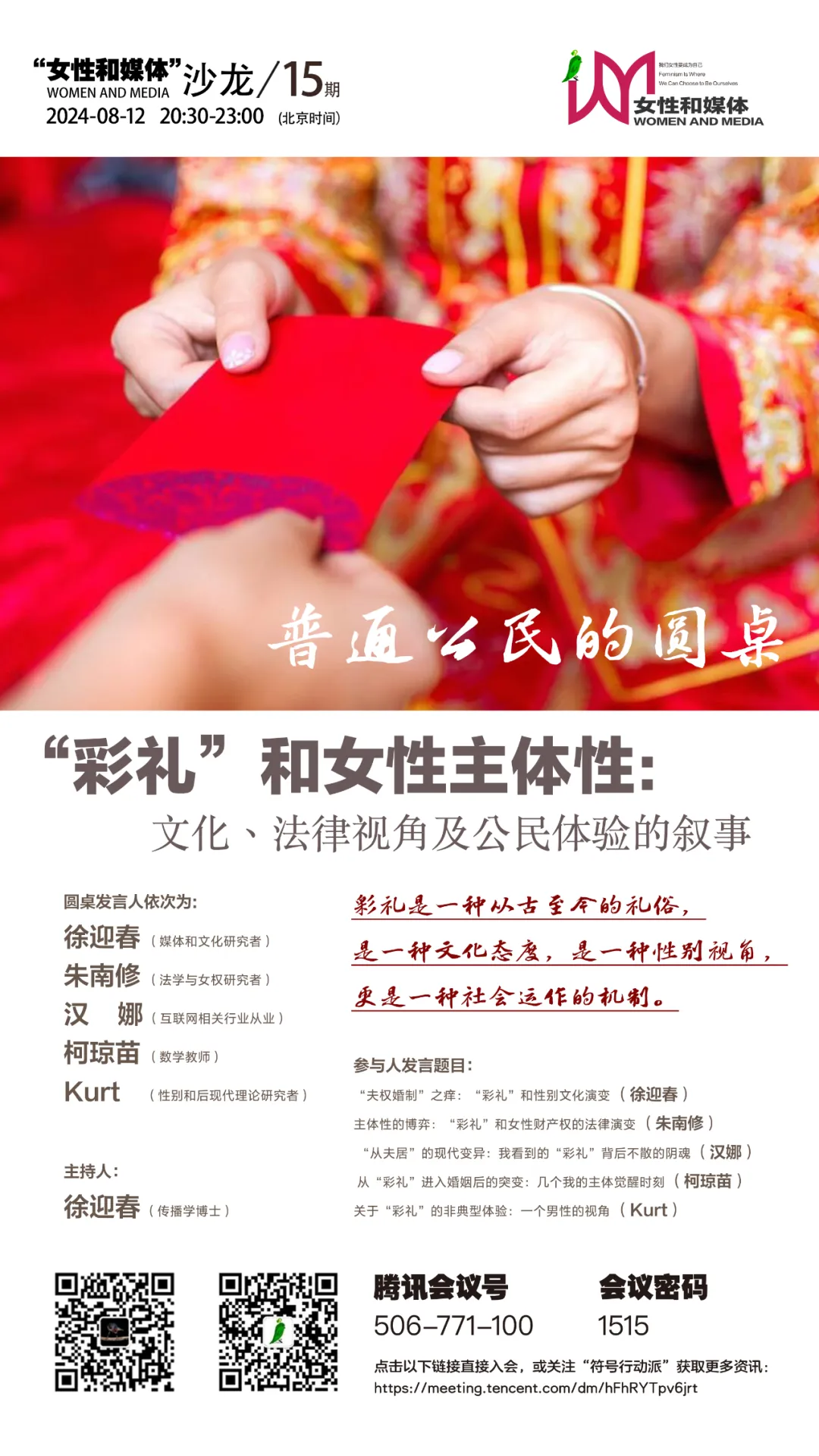

彩礼”和女性主体性:文化、法律视角及公民体验的叙事

听沙龙的录音:

沙龙主题“

彩礼”和女性主体性:文化、法律视角及公民体验的叙事

参与发言题目

“夫权婚制”之痒:“彩礼”和性别文化演变 (徐迎春)主体性的博弈:“彩礼”和女性财产权的法律演变 (朱南修)“从夫居”的现代变异:我看到的“彩礼”背后不散的阴魂 (汉娜)从“彩礼”进入婚姻后的突变:几个我的主体觉醒时刻 (柯琼苗)关于“彩礼”的非典型体验:一个男性的视角 (Kurt)

圆桌讨论参与者简介(按发言顺序):

徐迎春:传播学博士,关注媒体和文化研究、少数群体文化实践。

朱南修:法学和女权交叉方向在读博士生。

汉 娜:互联网从业者。喜欢阅读各类书籍,包括哲学、社会和文化等各方面,尤其关注女性在家庭和社会中弱势地位的现象,试图找到可能的解决路径。

柯琼苗:数学老师,同时对女性主义心理咨询有较大兴趣。

Kurt: 哲学系的在读研究生,研究方向主要是性别研究和后现代理论。

此次讲座前1个小时45分钟左右为圆桌参与人发言和对话时间,后30分钟时间为Q&A环节,总计两个半小时之内完成讨论。

一直以来,彩礼和嫁妆都是想要进入婚姻的伴侣们需要提前考虑好的问题,由于彩礼来源于古代婚姻习俗中的“六礼”,历史悠久,许多人认为其蕴含着对婚姻的重视,尤其是对女方家庭的尊重,虽然这个“尊重”的性别文化遵循着一套根深蒂固的父权叙事,但在促进新人的家庭组建和女性主体性的实践上仍然有着可圈可点之处。同时,也有许多男方家庭由于负担不起女方家庭要求的彩礼金额而对婚姻望而生畏,认为相爱双方的感情不应该用金钱来衡量。此外,不少地区,尤其江西、福建、浙江温州等地的彩礼金额的数量似乎在大家的心中已经形成了刻板印象。

2023年12月11日,最高人民法院联合民政部、全国妇联召开了治理高额彩礼新闻发布会,公布了四个涉彩礼纠纷的典型案例,最高人民法院认为近年的司法实践情况和数据显示出一种持续上升的彩礼纠纷案件数量,纠纷尤其出现在原被告双方对彩礼是否需要返还问题上的争执,甚至出现了恶性刑事事件。基于此,最高法院明确了处理涉彩礼中的共性问题“彩礼返反”的三项基本原则:一是明确严禁借婚姻索取财物这一基本原则。二是充分尊重民间习俗,以当地群众普遍认为基础合理认定彩礼范围。三是坚持以问题为导向,充分考虑彩礼的目的性特征,斟酌共同生活时间、婚姻登记、孕育子女等不同因素在缔结婚姻这一根本目的实现上的比重,合理平衡双方当事人权益(参见界面新闻:《让彩礼定位于“礼”而非“财”,最高法聚焦涉彩礼纠纷案征求意见》)。之后“彩礼新规”(即《最高人民法院关于审理涉彩礼纠纷案件适用法律若干问题的规定》)于2024年2月1日开始施行。

那么,彩礼在婚姻开始前以及破裂后需不需要返还,如何返还,送彩礼和收彩礼的经历到底是怎么样的,彩礼之前的恋爱生活和之后的婚姻生活中女性的地位和个体性会发生什么样的微妙变化,这些问题都不仅仅是从某一个方面就能完全解释清楚的,支撑彩礼和嫁妆体系运转的不仅是法律和单个家庭决定,更多的是背后的性别文化、“父权婚制”观念、习俗和经济运转机制等等。对该现象进行的专家或名人发言已经不少了,但是普通公民,既包括女性也包括男性公民,尤其是经历和目睹过彩礼博弈的未婚和已婚女性们有过怎么样的体验和想法,进而把普通人的想法搬到公共讨论中做理性探究的似乎并不多见。彩礼对女性的主体性建构有什么样的作用和影响?如何从自身体验的叙述中、性别文化和法律相结合的视角中获取女性对自我和社会文化、经济运作的关联有更清晰的认识?这些都是“女性和媒体”沙龙开启普通公民圆桌讨论的意义。让普通人在普通生活中思考自我和存在的意义,让女性自己说话,同时与男性形成可能的对话,让问题的根本变得清晰可见从而有利于双方更好的沟通。一句话,普通人的圆桌希望找到彩礼背后的真正意义。

如果你也想了解送彩礼和嫁妆到底意味着什么,和女性的主体性到底能有什么连接,如何把握这个古老习俗的现代变异和运作,欢迎一起来参与讨论呀!参与会议者无需报名,但会议容量仅限100人,所以赶紧Mark一下吧!

0 Comments